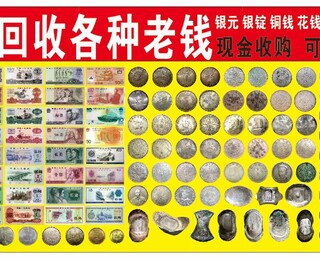

通州袁大頭銀元回收公司

- 面議

- 2025-05-04 17:10:40

- 袁大頭銀元回收

- 曹先鈺 18159889591

- 廈門市湖里區(qū)當(dāng)古古玩店

信息介紹

詳細(xì)參數(shù)

包漿辨?zhèn)?br />

傳世銀圓表面有一層氧化銀,就是人們常說的包漿。包漿主要有淺黑色、淺灰色、淺橙色和粟殼色。用鞋油擦涂和蠟火燒烤出來的包漿呈重黑色,一眼便識。辨認(rèn)包漿是識別銀圓的有效方法。

銹色辨?zhèn)?br />

銀圓停止流通后,存放不當(dāng)會(huì)生銹。傳 世銀圓銹層很薄,呈墨綠色。出土銀圓一般銹層較厚,局部銹層凸起。兩枚銀圓銹在一起,磕開后,表面有分布不勻的白色亮點(diǎn),迎光而視閃閃發(fā)光,俗稱“泛銀”,泛銀現(xiàn)象是無法作偽的。陪葬出土銀圓多數(shù)泛醬紅色,局部有綠色銹斑。水坑銀圓通體泛綠銹。真銀圓的銹色是歷史的烙印,很難去掉,用堿水沸煮而不退。假銀圓人工做作的銹呈淡綠色,用指甲就能刮掉,用針扎在上面可直立不倒,用堿水沸煮半小時(shí)便銹色全無。假銀圓的銹用鼻子聞?dòng)行任叮蒙囝^舔有酸味。銹色辨?zhèn)问亲R別銀圓的關(guān)鍵。

“袁大頭”銀元因其很高的藝術(shù)觀賞價(jià)值和文物價(jià)值,具有一定的保值和升值功能。尤其是近年來隨著收藏投資熱的不斷升溫,“袁大頭”日漸走俏,價(jià)格一路上揚(yáng),因此絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“袁大頭”是銀元收藏中的一匹“黑馬”,具有較高的升值潛力!

銀元俗稱“大洋”、“洋錢”或“花邊錢”。銀元起源于15世紀(jì)的歐洲,是銀本位制國家的主要流通貨幣。

大約在明萬歷(1573年-1620年)年間銀元流入中國。清乾隆五十八年(1793年),清在西藏鑄行“乾隆寶藏”銀幣。道光(1821年-1850年)年間,臺灣福建等地也曾仿制銀圓,稱為銀餅。光緒十六年(1890年)清廷開始正式鑄造銀元“光緒元寶”(即龍洋),各省紛起效尤。民國時(shí)期建立銀本位貨幣制度以后,也以銀元作為主要流通幣。銀元是近代幣收藏的重要幣種之一。

- 袁大頭銀元回收

- 歷代銀幣

- 曹先鈺